Wird Deutschlands Strompreiszone geteilt?

Anlass

Bisher gilt: Wer in Deutschland Strom an der Börse kauft, zahlt überall gleich viel – egal ob der Strom in München, Dresden oder Greifswald verbraucht werden soll. Zumindest, wenn man den Großhandelsstrompreis betrachtet und etwa Netzentgelte vernachlässigt. Ob das in Zukunft so bleibt, ist jedoch unklar.

Denn die europäische Agentur der Energieregulierungsbehörden Acer untersucht in Zusammenarbeit mit dem Verband europäischer Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) aktuell im Rahmen des „Bidding Zone Review“, ob die Aufteilung der EU in die derzeitigen Strompreiszonen noch zeitgemäß ist. Oder ob alternative Zuschnitte der Gebotszonen das übergeordnete Ziel der Markteffizienz besser erfüllen würden [1] [2].

Die Ergebnisse der Analyse von ENTSO-E sollen am 28.04.2025 im „Bidding Zone Study Report“ veröffentlicht werden – zusammen mit einer Empfehlung für einen zukünftigen Zonen-Zuschnitt [3]. Alternativ zur deutsch-luxemburgischen Einheitszone stehen Konfigurationen zur Diskussion, bei denen Deutschland in zwei, drei, vier oder fünf Zonen geteilt würde. Eine mögliche Aufspaltung der Zone wäre nicht der erste Vorgang dieser Art. Bereits 2018 wurde Österreich aus der damaligen deutsch-luxemburgisch-österreichischen Zone ausgegliedert. Schweden wurde im Jahr 2011 in vier Zonen aufgeteilt [4].

Dieses Fact Sheet fasst zusammen, welche Konfigurationen für Deutschland zur Diskussion stehen, aus welchen Gründen eine Aufteilung diskutiert wird und welche Folgen sich daraus ergeben könnten. Das Fact Sheet kann hier als pdf heruntergeladen werden.

Was steht zur Diskussion?

- Eine Strompreiszone ist ein Gebiet mit einem einheitlichen Börsenstrompreis – Netzentgelte und Endkundenpreise variieren.

- Größtenteils orientieren sich die Strompreiszonen der EU an den Landesgrenzen.

- Deutschland und Luxemburg bilden eine gemeinsame Zone, Schweden ist dagegen in vier Zonen aufgeteilt, in denen sich die durchschnittlichen Börsenstrompreise teils deutlich unterscheiden [5].

- Die Analyse der europäischen Übertragungsnetzbetreiber untersucht für Deutschland vier alternative Zuschnitte der Strompreiszonen [6] [7] [2] [8].

- Dabei werden mögliche Auswirkungen einer Teilung auf Energiewende, Netzsicherheit, Markteffizienz sowie Stabilität und Robustheit der Zonen untersucht.

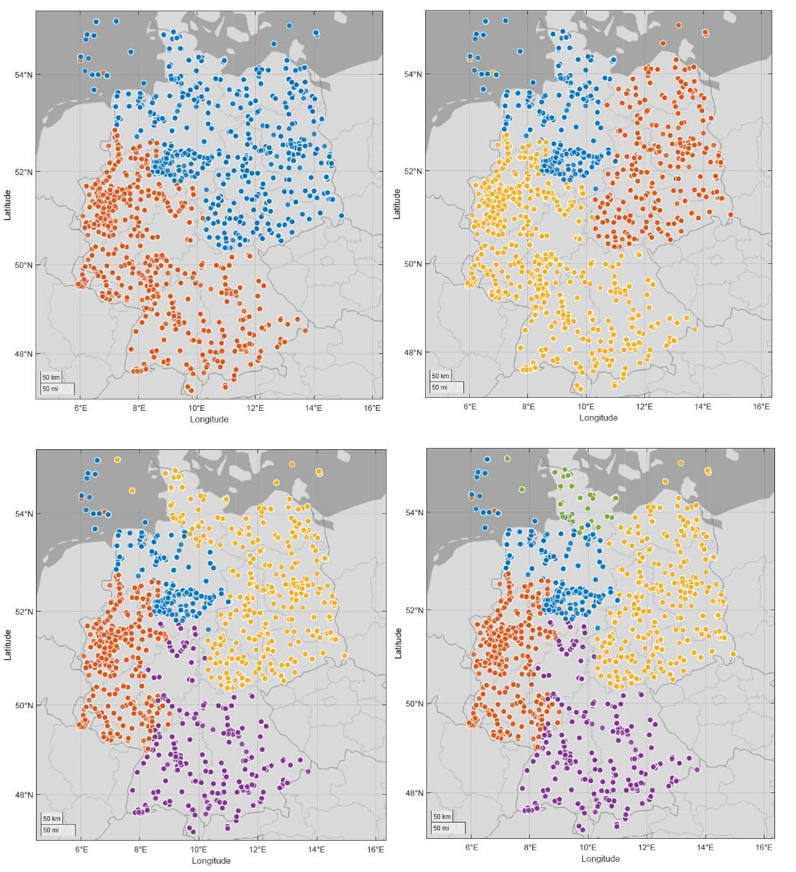

- Abbildung 1 zeigt die von ENTSO-E analysierten Konfigurationen, bei denen Deutschland in zwei, drei, vier oder fünf Zonen geteilt werden würde.

- Abbildung 1: Die vier Konfigurationen für Deutschland, die im „Bidding Zone Study Report“ untersucht werden. Die Punkte in der Abbildung stehen für Knoten im Übertragungsnetz – also Umspannwerke oder Gruppen von Umspannwerken. Die Konfigurationen haben die Identifikationsnummern 2, 12, 13 und 14 (von links oben nach rechts unten). Die vier untersuchten Konfigurationen unterscheiden sich von den ursprünglich diskutierten [8, S. 3]. Quelle: [6] [7]

Wer entscheidet über eine Aufteilung?

- Der „Bidding Zone Study Report“ – also die Analyse und Empfehlung des Verbands europäischer Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) zur zukünftigen Zonenaufteilung der EU – wird planmäßig am 28.04.2025 veröffentlicht [2] [3].

- Daraufhin haben die Mitgliedsstaaten der EU laut Acer sechs Monate Zeit, um zu einer einstimmigen Entscheidung über die Ausgestaltung der Strompreiszonen zu kommen [1].

- Das wird voraussichtlich nicht einfach:

- Viele deutsche Akteure aus Politik und Wirtschaft lehnen eine Aufteilung vehement ab oder sehen sie zumindest kritisch, unter anderem:

- die zukünftige Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag [9]

- das BMWK in seinem Bericht zum Strommarktdesign der Zukunft [10]

- die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten von sechs südlichen und westlichen Bundesländern [11]

- der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller [12]

- der Verband der erneuerbaren Energien BEE [13]

- der Verband Kommunaler Unternehmen VKU [14]

- Die schwedische Energieministerin setzt sich hingegen dafür ein, dass Deutschland in mehrere Zonen geteilt wird [15]. Auch ein Netzausbauprojekt zwischen Südschweden und Norddeutschland wurde von Schweden gestoppt und soll erst nach Zonentrennung fortgeführt werden [16].

- Unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der Energieökonomie und Energiesystemwissenschaft gibt es einen breiten Konsens, dass lokale Preissignale für eine effiziente Ausgestaltung der Energiewende notwendig sind – einen Diskurs gibt es über den geeignetsten Weg dorthin, etwa durch kleinere Gebotszonen oder nodale Strompreise (siehe unten) [16] [17].

- Falls keine einstimmige Entscheidung der EU-Mitgliedsstaaten zustande kommt, trifft die EU-Kommission laut Acer innerhalb sechs weiterer Monate eine endgültige Entscheidung über den künftigen Zonenzuschnitt [1].

Warum wird eine Aufteilung diskutiert?

- Der zunehmende Anteil von Wind- und Sonnenenergie am Strommix hat zwei wesentliche Effekte auf die Stromproduktion:

- zeitliche Schwankungen: je nach Wetterlage wird mehr oder weniger Strom produziert

- regionale Unterschiede: aufgrund von Ausbau und Wetterlage variiert die Erzeugung räumlich

Regional unterschiedliche Produktion

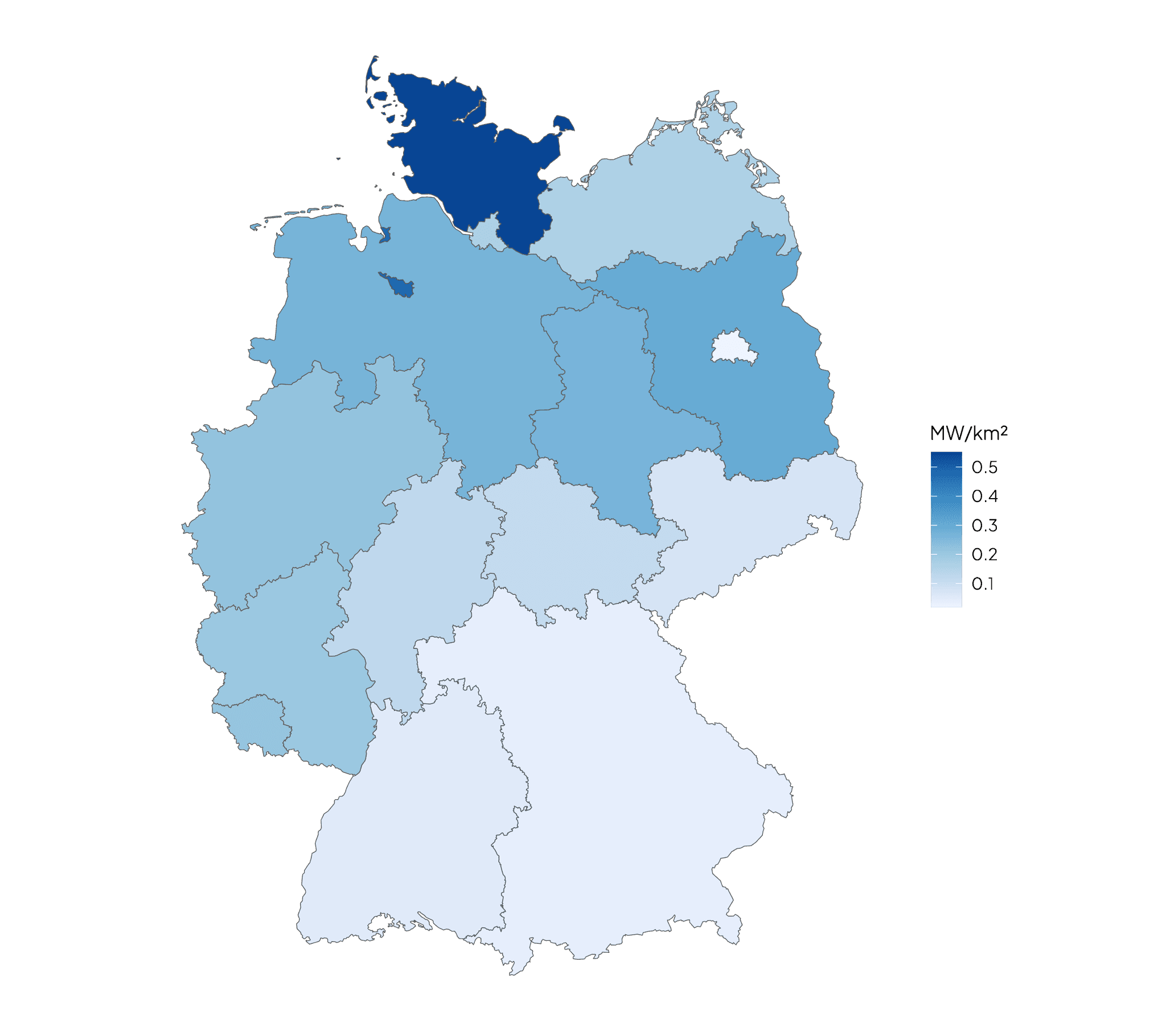

- Abbildung 2 zeigt, dass die Nettonennleistung der Windkraftanlagen pro Fläche in den nördlichen Bundesländern deutlich höher ist als in den südlichen Bundesländern.

- Abbildung 2: Installierte Nettonennleistung der Onshore-Windkraftanlagen in Megawatt pro Quadratkilometer.

Quelle: Bundesnetzagentur (Datenstand: 21.11.2024) [18], Darstellung: Science Media Center Germany. - Bei Solarenergie gibt es kein starkes Gefälle, wenn man die Nettonennleistung auf die Fläche der Bundesländer bezieht. In den südlichen und westlichen Flächenbundesländern ist die installierte Nettonennleistung pro Fläche jedoch etwas höher [18].

- Der Effekt, dass häufig im Norden viel Windstrom und im Süden viel Solarstrom zur Verfügung steht, wird noch verstärkt:

- In den nördlichen Bundesländern kommt der Strom aus Offshore-Windparks hinzu.

- Vereinfacht lässt sich sagen: Windpotenzial ist im Norden Deutschlands höher, Sonnenpotenzial im Süden [19] [20].

- Das heißt: Ein Windrad gleicher Nennleistung wird übers Jahr gemittelt im Norden mehr Strom erzeugen, eine Solaranlage mit der gleichen Leistung erzeugt im Süden mehr Strom.

- Je nach Wetterlage ist in Teilen Deutschlands erneuerbarer Strom im Überfluss vorhanden.

- Um das ganze Land zu versorgen, muss er aber über weite Strecken transportiert werden.

- Dafür sind die Übertragungsnetze da – gewissermaßen die Autobahnen des Stromtransports [21].

Engpassmanagement

- Strom kann jedoch nicht in beliebigen Maßen transportiert werden, die Leitungen haben nur eine gewisse Kapazität.

- Netzengpässe entstehen unter anderem, wenn in einer Region Deutschlands zwar viel Strom produziert wird, aber nicht genug Strom transportiert werden kann, um die Nachfrage in einer anderen Region zu decken.

- In diesem Fall muss umgeplant werden zum Beispiel durch sogenannte Redispatch-Maßnahmen:

- Kraftwerke vor dem Engpass werden abgeregelt.

- Kraftwerke nach dem Engpass werden angewiesen, mehr Strom zu produzieren, als das der Day-Ahead-Markt ergab.

- Ein typischer Fall: Es ist windig, im Norden wird viel Strom produziert. Es kann aber nicht genügend vorhandener Windstrom transportiert werden, um die Nachfrage im Süden zu decken [22].

- Windparks im Norden werden abgeregelt, Gaskraftwerke im Süden werden hochgefahren, um die Nachfrage zu decken.

- Netzengpässe werden im einheitlichen Strompreis nicht abgebildet.

- Der Strompreis suggeriert, dass innerhalb der Gebotszone unbeschränkt viel Strom transportiert werden kann, auch „Kupferplatten-Modell“ genannt.

- Teils entstehen so abstruse Situationen: Pumpspeicher in den Alpen reagieren auf den aktuellen Börsenstrompreis. Niedrige oder negative Preise geben auch während Engpässen das Signal: Strom ist im Überfluss vorhanden und sollte für Zeiten mit knapper Produktion zwischengespeichert werden.

- Im Süden Deutschlands wird dann Wasser in einen Speicher hochgepumpt, obwohl regional nicht genug Strom vorhanden ist und ohnehin Gaskraftwerke benötigt werden, um die Nachfrage nach Strom zu decken.

- Mit steigender Bedeutung der Wind- und Sonnenenergie wird die Verfügbarkeit von Strom immer stärker regional bestimmt.

- Das Joint Research Center (JRC) der EU hat untersucht, wie sich das Redispatch-Volumen bis 2040 verändern könnte. Drei verschiedene Netzausbau-Szenarien bis zum Jahr 2040 werden abgebildet [23]:

- 10 Prozent mehr Leitungen im Netz als 2022: Business As Usual (BAU) – das entspricht der Fortführung der historischen Netzausbaurate in Deutschland von 2013 bis 2022.

- 20 Prozent mehr Leitungen im Netz als 2022: Ambitious Grid Expansion (AGE)

- 35 Prozent mehr Leitungen im Netz als 2022: Extreme Grid Expansion (XGE) – Das entspricht in etwa den Zielen, die Deutschland mit dem Netzentwicklungsplan verfolgt [24] [25] [23] [26].

- Demnach könnte auch bei hohem Netzausbau (XGE) das Redispatch-Volumen in Europa von 50 TWh im Jahr 2022 auf 274 TWh im Jahr 2040 steigen [23].

- Bei einem Redispatch entstehen auf zwei Seiten Kosten: Die abgeregelten Kraftwerke bekommen eine Entschädigung, die hochgefahrenen Kraftwerke bekommen die Kosten erstattet.

- Die Kosten hängen stark von den Gaspreisen ab, da oft Gaskraftwerke hochfahren.

- 2024 betrugen die Kosten für alle Maßnahmen des Engpassmanagements (inklusive Redispatch) nach Angaben der Bundesnetzagentur knapp 2,8 Milliarden Euro. Darunter fallen Maßnahmen, die durch Engpässe auf verschiedenen Netzebenen verursacht wurden – nicht nur im Übertragungsnetz, sondern auch in den Verteilnetzen, die den Strom bis zu den Haushalten bringen [27].

- Zwischen 2030 und 2040 werden die Kosten für den Redispatch laut der Analyse des JRC zusätzlich durch höhere Betriebskosten der flexiblen Gaskraftwerke steigen – entweder wegen der CO2-Preise oder der Wasserstoffkosten [23].

- Die Kosten für das Engpassmanagement werden über die Netzentgelte auf alle Stromkunden umgelegt.

Netzausbau

- Die Kapazität der Übertragungsnetze wird durch zahlreiche Ausbau-Projekte erhöht.

- Unter anderem der Ausbau der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen (HGÜ) ist für den Transport von großen Mengen Strom über weite Strecken relevant. In der Karte des Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE sind die geplanten HGÜ-Leitungen in violett dargestellt [21].

- Die HGÜ-Leitungen sollen zwischen 2027 und 2033 in Betrieb gehen [25].

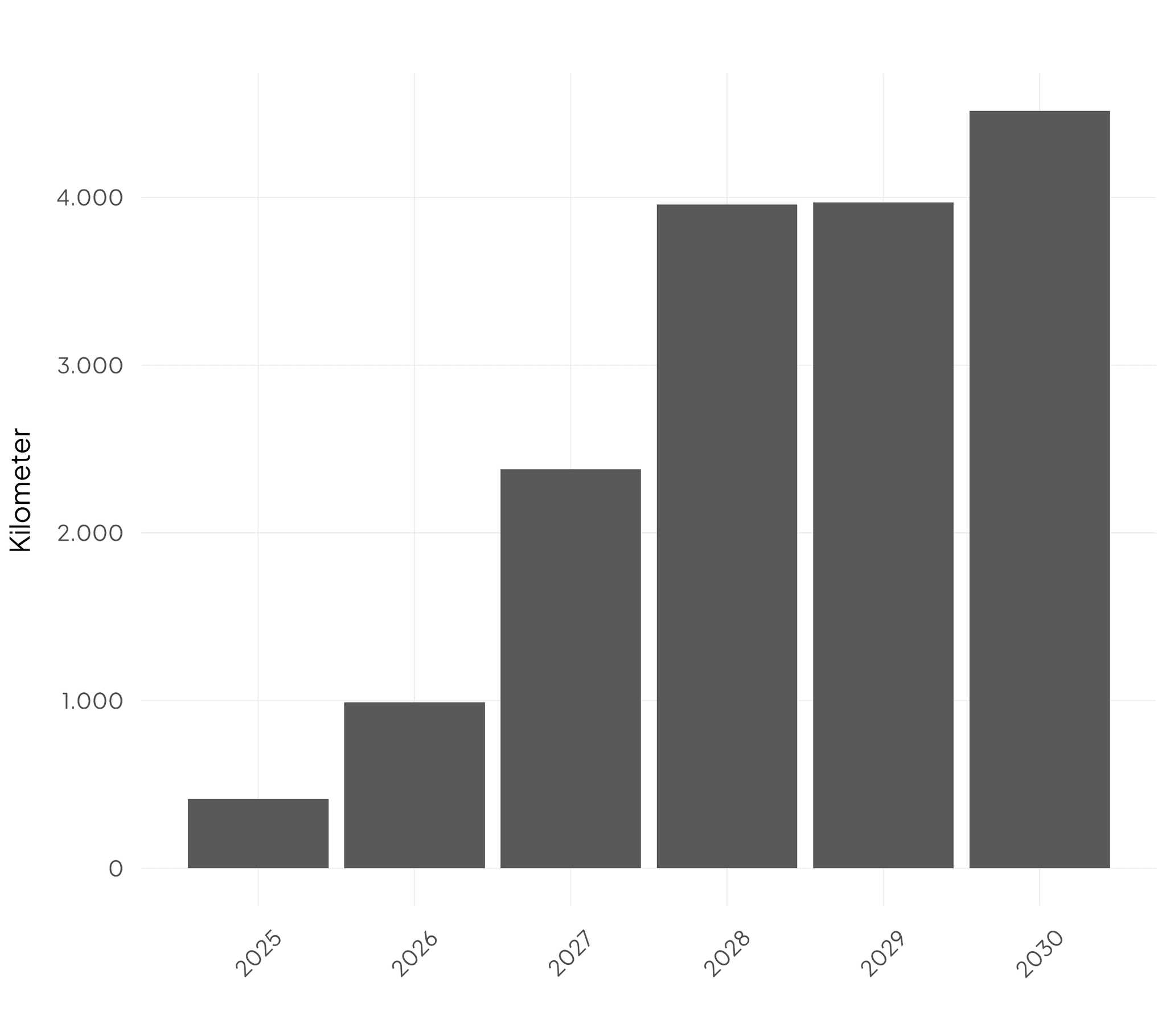

- Abbildung 3 zeigt die geplante Inbetriebnahme von Übertragungsnetzen in Zuständigkeit der Bundesnetzagentur.

- Die Bundesnetzagentur ist für den Ausbau von insgesamt etwa 9600 Kilometern im Übertragungsnetz zuständig. Abbildung 3 zeigt, dass bis 2030 gut 4500 Kilometer davon in Betrieb sein sollen [28].

- Abbildung 3: Bis zum jeweiligen Jahr kumulierte geplante Inbetriebnahme neuer Hochspannungsnetze in Zuständigkeit der Bundesnetzagentur.

Quelle: Bundesnetzagentur (Datenstand: 27.09.2024) [28], Darstellung: Science Media Center Germany. - Die Kosten des Netzausbaus werden – wie die Redispatch-Kosten – über die Netzentgelte auf alle Stromkunden umgelegt.

- Die Kosten für die bis zum Jahr 2045 nötigen Investitionen in das gesamte deutsche Übertragungsnetz werden von der Bundesregierung auf knapp 328 Milliarden Euro geschätzt [29].

- In welchem Maßstab die Übertragungsnetze ausgebaut werden sollten, wird immer wieder diskutiert, auch im Koalitionsvertrag findet sich die Formulierung: „Den nach einer Bestandsaufnahme notwendigen verbleibenden Ausbau wollen wir weiter beschleunigen“ [9].

- Unstrittig ist: Auch mit massivem Ausbau wird keine „Kupferplatte“ erreicht, es wird weiterhin Engpässe geben.

Nutzung von Flexibilitäten

- Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass mehr Flexibilitäten entscheidend für eine effiziente Energiewende sein werden [30] [31] [32].

- Damit ist gemeint: Der Verbrauch und die Zwischenspeicherung von Energie soll sich zeitlich stärker daran anpassen, ob gerade viel oder wenig Strom im Netz verfügbar ist.

- Darunter fallen zahlreiche Optionen, zum Beispiel:

- Haushalte verschieben ihren Verbrauch mithilfe von intelligenten Stromzählern (Smart Metern) in Zeiten, in denen der Strom besonders günstig ist.

- Industriebetriebe passen ihren Strombezug mithilfe von Zwischenprodukten, modularisierten Prozessen oder Strom- und Wärmespeichern in gewissen Grenzen an das Angebot an [33].

- E-Autos oder Wärmepumpen speichern Strom bei Überfluss zwischen.

- Batterien speichern Strom, wenn gerade viel vorhanden ist, und geben ihn ans Netz zurück, wenn der Bedarf hoch ist.

- All diese Optionen haben gemeinsam: Die Batterien, Industriebetriebe und Smart Meter entscheiden anhand des Preises, ob sie ihren Verbrauch steigern oder senken.

- Wenn der Preis die lokale Situation im Netz nicht widerspiegelt, können die Flexibilitäten nicht netzdienlich wirken – also nicht dazu beitragen, die Kosten für das Gesamtsystem zu senken.

Was wären die Folgen einer Teilung?

- Zwischen den innerdeutschen Stromgebotszonen könnte weiterhin Strom gehandelt werden – aber nur noch so viel, wie auch physisch durch die Leitungen transportiert werden kann.

Regionale Preisunterschiede

- Engpässe zwischen den Zonen würden im Preis abgebildet.

- Der Strompreis der Zonen wäre abhängig von der wetterbedingten Produktion und dem Verbrauch zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich hoch.

- Innerhalb der neuen Zonen kann es weiterhin zu Engpässen kommen, die nicht im Preis abgebildet werden.

- Über das Jahr gemittelt würden voraussichtlich Unterschiede im Strompreis zwischen den Zonen entstehen.

- Verschiede Studien haben modelliert, wie groß diese Unterschiede sein könnten – und kommen auf Preisunterschiede zwischen einer nördlichen und einer südlichen Zone in einer Spanne von wenigen Euro pro Megawattstunde und etwa 15 Euro pro Megawattstunde [16] [34].

- Zur Einordnung: Auch heute schon zahlen Haushalte, Gewerbe und Industriebetriebe abhängig von ihrem Standort unterschiedlich viel für ihren Strom, denn die Nettonetzentgelte unterscheiden sich stark von Region zu Region [35].

- Die Unterschiede der mengengewichteten Nettonetzentgelte zwischen jeweils dem teuersten und dem günstigsten Bundesland betrugen im Jahr 2024 für Haushaltskunden 48,7 Euro pro Megawattstunde, für Gewerbekunden 47,2 Euro pro Megawattstunde und für Industriekunden 13,1 Euro pro Megawattstunde [35].

- Industriebetriebe im Süden Deutschlands müssten durchschnittlich mehr für ihren Strom an der Börse zahlen – inwiefern die gesamten Stromkosten für sie steigen, hängt auch von der Entwicklung der Netzentgelte, der Art des Industriebetriebs und eventuellen finanziellen Ausgleichsmechanismen ab.

- Die regionalen Preisunterschiede könnten mittel- und langfristig außerdem Auswirkungen auf die Erlöse von Wind- und Solaranlagen [36] sowie auf die räumliche Ansiedlung von Industrie, erneuerbaren Energieanlagen, Speichern und Elektrolyseuren haben.

Systemkosten

- Eine Aufteilung der Gebotszonen könnte sich auch auf den gesamtdeutschen Durchschnitt des Börsenstrompreises auswirken. Studien kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen, ob dieser durch eine Zonenteilung steigen oder sinken würde [16].

- Die Netzentgelte werden unter anderem durch Redispatch und Netzausbau beeinflusst. Die Expertenkommission zum Energiewendemonitoring geht in ihrem Statusupdate davon aus, dass die Kosten für Redispatch und Netzausbau bei einer Zonenteilung sinken würden [16].

- Zwei Studien, die die Auswirkungen auf die gesamten Stromkosten (inklusive Netzentgelte) im Jahr 2035 betrachten, kommen zu dem Ergebnis, dass der durchschnittliche Strompreis durch eine Teilung sinken würde [16] [37] [38].

- Eine Umstellung des Systems würde jedoch auch Kosten verursachen, beispielsweise dadurch, dass Übertragungsnetzbetreiber und Regulierer ihre Prozesse anpassen müssen [39].

- Auch eine fehlende Stabilität sinnvoller Zonen-Zuschnitte, also sich immer wieder ändernde Zonen-Zuschnitte und die dadurch erhöhte Unsicherheit für Investitionen wird als Argument gegen eine Teilung aufgeführt.

Ausblick: Nodale Strompreise

- Einige Studien beschäftigen sich mit einem sogenannten nodalen Preissystem und gehen damit noch über die von Acer und ENTSO-E untersuchten Zuschnitte der Gebotszonen hinaus [40] [41] [34] [42].

- Beim Konzept der nodalen Strompreise werden an zahlreichen Knotenpunkten auf Übertragungsnetzebene – zum Beispiel an Umspannwerken oder Gruppen von Umspannwerken – eigene, lokale Preise bestimmt.

- In Deutschland würden dann einige Hundert bis wenige Tausend Gebiete entstehen, in denen jeweils der gleiche Strompreis gilt.

- So könnten Speicher und flexible Verbraucher ihren Strombezug an die ganz lokale Situation im Netz anpassen.

- Nodale Strompreise gibt es heute unter anderem schon in Neuseeland, vielen Regionen der USA, Peru und Argentinien [34].

- Für Deutschland gilt die Umsetzung eines nodalen Strompreissystems in den kommenden Jahren jedoch als unwahrscheinlich – einerseits wegen politischer Widerstände, andererseits, weil sich die technischen und marktlichen Rahmenbedingungen der EU von den Ländern mit nodalen Preisen unterscheiden.

Literaturstellen, die zitiert wurden

[1] European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulations (2025): Bidding Zone Review. Webseite von Acer.

[2] European Network of Transmission System Operators for Electricity (2025): Bidding Zone Review. Webseite von ENTSO-E.

[3] European Network of Transmission System Operators for Electricity (08.04.2025): Dates announced for publication of Bidding Zone Study Report and webinar. Mitteilung.

[4] Von Schemde A et al. (2023): Auswirkungen subnationaler Preisgebotszonen – am Beispiel Nordeuropas. Bericht von Agora Energiewende.

[5] Energy Charts: Durchschnittlicher Börsenstrompreis im Jahr 2024. Webseite mit grafischer Darstellung der Daten. Stand: 03.04.2025.

[6] European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulations (08.08.2022): Decision No 11/2022 on the alternativ bidding zone configurations to be considered in the bidding zone review process. Acer-Entscheid.

[7] European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulations (14.10.2022): Annex I: List of alternative bidding zone configurations to be considered for the bidding zone review. Anlage zum Acer-Entscheid vom 08.08.2025.

[8] E-Bridge Consulting GmbH (14.12.2022): Simplified analysis and recommendation for the application of the fallback configurations for Germany. Sitzung der Beratungsgruppe der Bidding Zone Review Region Central Europe.

[9] Koalitionsvertrag (2025): Verantwortung für Deutschland. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD.

[10] Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (01.08.2024): Strommarktdesign der Zukunft. Bericht.

[11] Bayerische Staatsregierung (12.05.2023) Treffen und gemeinsamer Beschluss der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten von Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und des Saarlandes zu energie- und industriepolitischen Themen. Positionspapier.

[12] Preißler-Buchta L (11.12.2024): Müller: Netzausbau ist Antwort auf Stromgebotszone. Interview in Energate Messenger.

[13] Bundesverband Erneuerbare Energien e.V. (22.07.2024): Erhalt der deutschen Stromgebotszone. Positionspapier.

[14] Verband Kommunaler Unternehmen e.V. (07.10.2024): Realitätscheck für Gebotszonen. Positionspapier.

[15] Preker et al. (13.12.2024): Warum die schwedische Energieministerin auf Deutschland schimpft. Der Spiegel.

[16] Expertenkommission zum Energiewende-Monitoring (03.03.2025): Statusupdate zum Stand der Energiewende. Bericht.

[17] Hirth L et al. (10.07.2024): Der deutsche Strommarkt braucht lokale Preise. Frankfurter Allgemeine Zeitung.

[18] Bundesnetzagentur: Nettonennleistung je Bundesland. Webseite mit grafischer Darstellung der Daten. Stand: 21.11.2024.

[19] Tafarte P et al. (2023): Quantifying trade-offs for the spatial allocation of onshore wind generation capacity – A case study for Germany. Ecological Economics. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2023.107812.

[20] Deutscher Wetterdienst (2025): Globalstrahlung in Deutschland (1991 – 2020). Grafische Darstellung der mittleren Jahressumme.

[21] Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (25.01.2024): Karte "Deutsches Höchstspannungsnetz". Online-Karte.

[22] Titz M et al. (2024): Identifying drivers and mitigators for congestion and redispatch in the German electric power system with explainable AI. Applied Energy. DOI: 10.1016/j.apenergy.2023.122351.

[23] Thomassen G et al. (2024): Redispatch and Congestion Management. Studie des Joint Research Center der EU-Kommission. DOI: 10.2760/853898.

[24] Bundesnetzagentur (04.01.2022): Der Ausbau des Stromnetzes. Blogartikel.

[25] Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (23.10.2024): Aktueller Stand des Netzausbaus (Übertragungsnetz). Bericht.

[26] Bundesnetzagentur (01.03.2024): Bestätigung des Netzentwicklungsplans Strom für die Zieljahre 2037/2045. Netzentwicklungsplan 2023.

[27] Bundesnetzagentur (02.04.2025): Netzengpassmanagement 2024 – Volumen und Kosten gesunken. Webseite.

[28] Bundesnetzagentur: Stand der Genehmigungsverfahren der Bundesnetzagentur. Webseite mit grafischer Darstellung der Daten. Stand: 03.04.2025.

[29] Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (19.06.2024): Antwort der Bundesregierung auf parlamentarische Anfrage zum Thema „Übertragungsnetz für Strom – Käufe durch den Bund“.

[30] Science Media Center (2023): Kraftwerksstrategie: flexiblere Verbraucher oder mehr Kraftwerke – was hilft bei Dunkelflauten? Press Briefing. Stand: 23.10.2023.

[31] Science Media Center (2024): Setzt die Kraftwerksstrategie erfolgversprechende Akzente? Statements. Stand: 08.07.2024.

[32] International Energy Agency (2025): Energy Policy Review Germany 2025. Bericht.

[33] Science Media Center (2024): Flexibler Stromverbrauch: Reform der Netzentgelte für Industrie. Statements. Stand: 24.07.2024.

[34] Knörr J et al. (2025): Zonal vs. Nodal Pricing: An Analysis of Different Pricing Rules in the German Day-Ahead Market. Arxiv. DOI: 10.48550/arXiv.2403.09265.

Hinweis der Redaktion: Es handelt sich hierbei um eine Vorabpublikation, die noch keinem Peer-Review-Verfahren unterzogen und damit noch nicht von unabhängigen Expertinnen und Experten begutachtet wurde.

[35] Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt (28.02.2025): Monitoringbericht 2024. Bericht.

[36] Tiedemann S et al. (2024): Gebotszonenteilung: Auswirkungen auf den Marktwert der Erneuerbaren Energien im Jahr 2030. Kopernikus-Projekt Ariadne. DOI: 10.48485/pik.2024.002.

[37] Grimm V et al. (2021): The impact of market design on transmission and generation investment in electricity markets. Energy Economics. DOI: 10.1016/j.eneco.2020.104934.

[38] Ambrosius M et al. (2020): Endogenous price zones and investment incentives in electricity markets: An application of multilevel optimization with graph partitioning. Energy Economics. DOI: 10.1016/j.eneco.2020.104879.

[39] Dressler M et al. (2025) Gebotszonensplit in Deutschland: Worum geht es? Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln. Policy Brief.

[40] Ashour Novirdoust A (2021): Electricity Spot Market Design 2030-2050. Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT. DOI: 10.24406/fit-n-621457.

[41] SynErgie (2025): Diskussion von Missverständnissen nodaler Preissysteme. Kopernikus-Projekt.

[42] Antonopoulos G et al. (2020): Nodal pricing in the European Internal Electricity Market. JRC Technical Reports. DOI: 10.2760/41018.